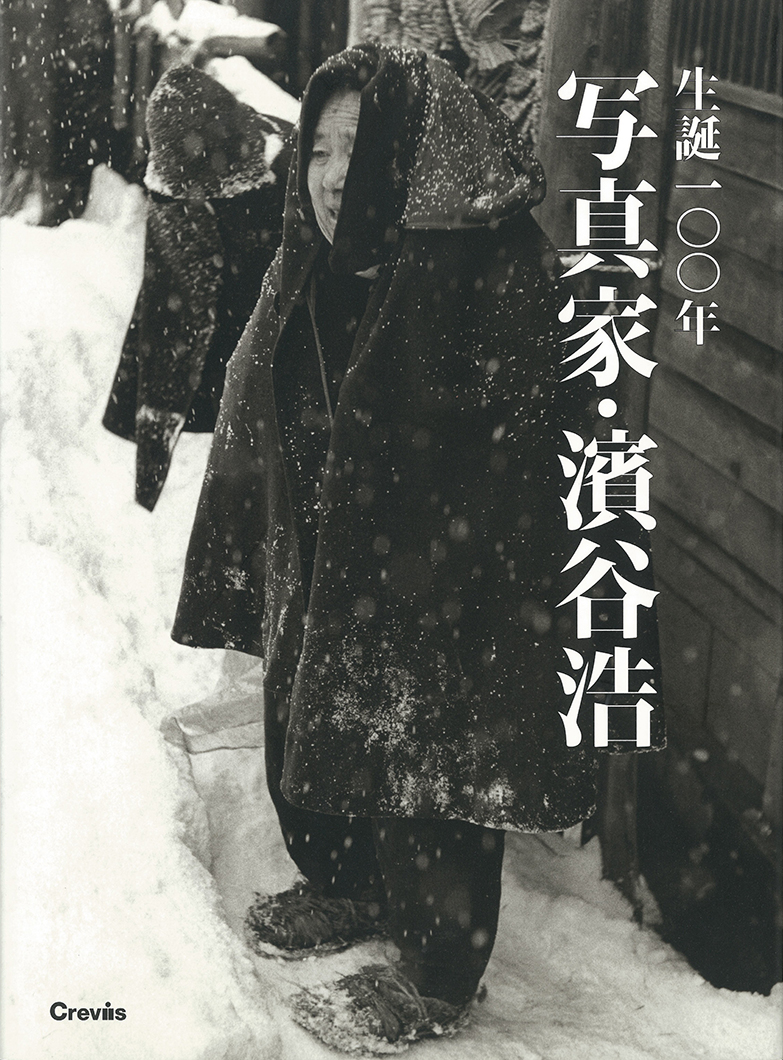

еҶҷзңҹеұ•гҖҢз”ҹиӘ•100е№ҙгҖҖеҶҷзңҹ家гғ»жҝұи°·жө©гҖҚ

ж—Ҙжң¬гҒ®зҸҫд»ЈеҶҷзңҹеҸІгҒ«ж·ұгҒҸгҒқгҒ®еҗҚгӮ’еҲ»гҒҝгҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒ«гӮӮй«ҳгҒ„и©•дҫЎгӮ’еҫ—гҒҰгҒҚгҒҹеҶҷзңҹ家гғ»жҝұи°·жө©пјҲ1915-1999пјүгҒҜгҖҒеҶҷзңҹйӨЁгӮ’зөҢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹзҲ¶гҒ®зҹҘдәәгҒӢгӮүгҖҒгғ–гғӯгғјгғӢгғјзүҲгҒ®гғҸгғігғүгӮ«гғЎгғ©гӮ’иҙҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҖҒеҶҷзңҹгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮд»ҘжқҘгҖҒ70е№ҙиҝ‘гҒҸгҒ®жӯіжңҲгӮ’иІ»гӮ„гҒ—гҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®еҶҷзңҹе“ІеӯҰгӮ’зҜүгҒҚгҒӮгҒ’гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢеҶҷзңҹгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®иҰ–зӮ№гҖҚгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢе ұйҒ“еҶҷзңҹгҒ§гӮӮгҖҒиҠёиЎ“зҡ„гҒӘз§Ғзҡ„иЎЁзҸҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„еҶҷзңҹгӮ’гҖҒзҗҶеұҲгӮ’и¶…гҒҲгҒҹдҪ“йЁ“зҡ„еҸ–жқҗгӮ’йҮҚгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иҝҪеҸҠгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еӨ§жӯЈжңҹгҒ®жқұдә¬дёӢз”әгҒ§е°‘е№ҙжңҹгӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҖҒж—©гҒҸгӮӮ18жӯігҒ«гҒ—гҒҰеҶҷзңҹгҒ®дё–з•ҢгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹжҝұи°·гҒҜгҖҒ1937е№ҙгҒ«гғ•гғӘгғјгҒ®гӮ«гғЎгғ©гғһгғігҒЁгҒ—гҒҰзӢ¬з«ӢгҖӮ1938е№ҙгҒ«гҒҜеңҹй–ҖжӢігӮүгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«йқ’е№ҙе ұйҒ“еҶҷзңҹ家еҚ”дјҡгӮ’зөҗжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒ§гҒ«жҷӮд»ЈгҒҜжҲҰжҷӮдҪ“еҲ¶гҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйӣ‘иӘҢгҒ®д»•дәӢгҒӘгҒ©гӮ’гҒ“гҒӘгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғўгғҖгғійғҪеёӮгғ»жқұдә¬гҒ®е…үгҒЁеҪұгӮ’еҶҷгҒ—гҖҒеҪ“жҷӮгҖҒжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹеӣҪеҶ…еӨ–гҒ®гҖҢж–°иҲҲеҶҷзңҹгҖҚгҒ«гӮӮжҺҘгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ1939е№ҙгҒ®еҶ¬гҖҒиұӘйӣӘгҒ«еҹӢгӮӮгӮҢгҒҹж–°жҪҹзңҢй«ҳз”°еёӮпјҲзҸҫгғ»дёҠи¶ҠеёӮпјүгӮ’иЁӘгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҖҒжҝұи°·гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҒқгҒ®иҰ–з·ҡгӮ’ең°ж–№гҒёгҒЁи»ўгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҗҢең°гҒ§ж°‘дҝ—еӯҰиҖ…гғ»еёӮе·қдҝЎж¬ЎгҒ«еҮәдјҡгҒ„гҖҒзҝҢе№ҙгҒӢгӮүгҒҠгӮҲгҒқ10е№ҙй–“гҒ«жёЎгӮҠгҒ“гҒ®ең°гҒёйҖҡгҒ„з¶ҡгҒ‘гҖҒж–°жҪҹзңҢдёӯй ёеҹҺйғЎи°·жөңжқ‘гҒ®е°ҸжӯЈжңҲгҒ®ж°‘ж—ҸиЎҢдәӢгҒӘгҒ©гҒ®иӘҝжҹ»ж’®еҪұгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢеҶҷзңҹ家гғ»жҝұи°·жө©гҒ®зңҹгҒ®еҮәзҷәзӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®йўЁеңҹгҒЁгҒқгҒ“гҒ«з”ҹгҒҚгӮӢдәәгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«зӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гҖҒең°ж–№гҒ«гҒ“гҒқж—Ҙжң¬гҒ®еҺҹиіӘгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгӮ’ж·ЎгҖ…гҒЁиЁҳйҢІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®жҲҗжһңгҒҜдёҖеҶҠгҒ®еҶҷзңҹйӣҶгҖҺйӣӘеӣҪгҖҸпјҲ56е№ҙпјүгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгӮүгӮҢгҖҒеҶҷзңҹз•ҢгҒ«иЎқж’ғгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жҲҰдәүжң«жңҹгҖҒжҝұи°·гҒҜй«ҳз”°еёӮгҒ«з–Һй–ӢгҒ—гҖҒзөӮжҲҰгӮ’иҝҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ1945е№ҙ8жңҲ15ж—ҘгҖҒжҲҰдәүзөӮзөҗгӮ’зҹҘгӮҠгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒ®еӨӘйҷҪгӮ’ж’®еҪұгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҠж•—жҲҰгҒ®ж—ҘгҒ®еӨӘйҷҪгҖҒй«ҳз”°гҖҒ1945е№ҙгҖӢгҒЁйЎҢгҒ•гӮҢгҖҒзөӮжҲҰгҒ®ж—ҘгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢеҶҷзңҹгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ1952е№ҙгҒ«10е№ҙй–“йҒҺгҒ”гҒ—гҒҹй«ҳз”°гӮ’йӣўгӮҢдёҠдә¬гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйқ’жЈ®зңҢгҒӢгӮүеұұеҸЈзңҢгҒҫгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬жө·жІҝгҒ„гҒ®дәәгҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’4е№ҙй–“гҒӢгҒ‘гҒҰеҸ–жқҗгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„еҶҷзңҹйӣҶгҖҺиЈҸж—Ҙжң¬гҖҸпјҲ57е№ҙпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

1955е№ҙгҖҒгӮЁгғүгғҜгғјгғүгғ»гӮ№гӮҝгӮӨгӮұгғігҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдјҒз”»гҒ•гӮҢгҒҹеҶҷзңҹеұ•гҖҢгӮ¶гғ»гғ•гӮЎгғҹгғӘгғјгғ»гӮӘгғ–гғ»гғһгғігҖҚпјҲгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜиҝ‘д»ЈзҫҺиЎ“йӨЁпјүгҒ«еҮәе“ҒгҖҒ1960е№ҙгҒ«гҒҜгӮўгӮёгӮўдәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҖҒгғӯгғҗгғјгғҲгғ»гӮӯгғЈгғ‘гӮ„гӮўгғігғӘгғ»гӮ«гғ«гғҶгӮЈгӮЁпјқгғ–гғ¬гғғгӮҪгғігӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгғһгӮ°гғҠгғ гғ»гғ•гӮ©гғҲгӮ№гҒЁеҘ‘зҙ„гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«гӮӮеәғгҒҸгҒқгҒ®еҗҚгӮ’зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

1960е№ҙгҖҒжҝұи°·гҒҜеҶҚгҒіеӨ§гҒҚгҒӘи»ўж©ҹгӮ’иҝҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮеӣҪгӮ’жҸәгӮӢгҒҢгҒ—гҒҹе®үдҝқй—ҳдәүгҒ®зҸҫе ҙж’®еҪұгҒ«еҘ®й—ҳгҒ—гҖҒеҶҷзңҹйӣҶгҖҺжҖ’гӮҠгҒЁжӮІгҒ—гҒҝгҒ®иЁҳйҢІгҖҸгӮ’еҲҠиЎҢгҖӮй—ҳдәүгҒ®жҢ«жҠҳгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеӨұжңӣгҒ—гҒҹжҝұи°·гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢеӨ§иҮӘ然гҒ®ж’®еҪұгҒёгҒЁиҰ–з·ҡгҒҢ移гӮҠеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жң¬еұ•гҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йўЁеңҹгҒ«зқҖзӣ®гҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ«з”ҹгҒҚгӮӢдәәгҖ…гҒ®з”ҹгҒҚж§ҳгӮ’еҶҷгҒ—гҒ гҒ—гҒҹдҪңе“ҒгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒжҲҰеүҚгҒ®гғўгғҖгғійғҪеёӮгғ»жқұдә¬гҖҒжҲҰеҫҢжҳӯе’ҢгҖҒгҒҫгҒҹиӮ–еғҸеҶҷзңҹгҒ®д»ЈиЎЁдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖҺеӯҰи—қ諸家гҖҸгҒҫгҒ§гғўгғҺгӮҜгғӯгғјгғ дҪңе“Ғзҙ„200зӮ№гӮ’еҺійҒёгҒ—гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҠ гҒҲгҒҰд»ҠгҒҫгҒ§еұ•зӨәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹиІҙйҮҚгҒӘгӮігғігӮҝгӮҜгғҲгғ—гғӘгғігғҲгӮ„жҺІијүйӣ‘иӘҢзӯүгҒ®й–ўйҖЈиіҮж–ҷгӮӮеұ•иҰ§гҒ—гҖҒеҶҷзңҹ家гғ»жҝұи°·жө©гҒ®д»•дәӢгӮ’еӨҡи§’зҡ„гҒ«зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ж§ӢжҲҗ

еәҸз« пјҲгғ—гғӯгғӯгғјгӮ°пјү гғўгғҖгғіжқұдә¬

第1з« йӣӘеӣҪ

第2з« иЈҸж—Ҙжң¬

第3з« жҲҰеҫҢжҳӯе’Ң

зөӮз« пјҲгӮЁгғ”гғӯгғјгӮ°пјү еӯёи—қ諸家

е·ЎеӣһдёҖиҰ§

2017е№ҙ

- 9жңҲ2ж—ҘпјҲеңҹпјүпҪһ 10жңҲ15ж—ҘпјҲж—Ҙпјүз әжіўеёӮзҫҺиЎ“йӨЁ

2015е№ҙ

- 9жңҲ19ж—ҘпјҲеңҹпјүпҪһ 11жңҲ15ж—ҘпјҲж—Ҙпјүдё–з”°и°·зҫҺиЎ“йӨЁ

- 7жңҲ4ж—ҘпјҲеңҹпјүпҪһ 8жңҲ30ж—ҘпјҲж—Ҙпјүж–°жҪҹзңҢз«Ӣиҝ‘д»ЈзҫҺиЎ“йӨЁ